論中國音樂史料系統的重構

【內容提要】20世紀初中國考古學的產生,以單純文獻為史料基礎的傳統中國歷史學,受到了前所未有的挑戰。曾侯乙墓的發掘,導致了先秦音樂史的徹底改寫!舞陽骨笛向世界宣稱,中國人產生“七聲”觀念的歷史,竟可上溯到八九千年前的史前時期。文獻史料的先天不足已躍然紙上。一門全新的、科學的歷史學理論和方法,構筑起一個包括傳統文獻資料、考古發掘的文物資料和民族民俗學資料及其它相關學術成果在內的全新史料系統。這個全新的史料系統也正在迫使傳統的中國音樂史學嬗變成為現代科學意義上的中國音樂史學。中國古代音樂史學發展到今天,其史料系統的重構,已是勢在必行。而音樂考古學史料將在當前的史料重構之中,更值得音樂史學家們的關注。

【關 鍵 詞】中國音樂史/史料系統/重構

【作者簡介】王子初(1948-),江蘇無錫人,中國人民大學國際學院東亞音樂考古研究所教授,博士生導師,主要研究方向:中國音樂考古,北京 100001

中圖分類號:J609.2 文獻標識碼:A 文章編號:1008-7389(2010)04-0023-10

一、緒言:中國歷史學和考古學

作為社會科學一個重要部門的歷史學,旨在研究和闡述人類社會發展的具體過程及其規律性。只有在掌握了人類社會發展的具體過程,即在充分了解“史實”的基礎上,才能歸納出人類社會發展的規律。“史實”,即歷史事實,指人類社會發展的具體過程中包含的所有層面真實面貌的總和。史學家要了解“史實”,必須擁有可靠的“史料”。“史料”為研究和編纂歷史所用資料的統稱。作為現代科學的歷史學,其史料可包括文獻(文字)的、考古(文物和遺跡)的和民族民俗的(特定人群的社會結構、意識形態和習俗等)。但是,傳統中國歷史研究所用的史料,并不包括后二者:一部《二十四史》,其史料的主要來源,限于歷史上遺留下來的、尤其那些被稱為“經典”的歷史文獻。這樣,由于史料來源的廣泛性不同,中國歷史學就有了現代歷史學和傳統歷史學之分。同樣由于史料來源的不同,二者在研究方法上也有了較大的區別:現代歷史學打破了傳統歷史學沿用千年“引經據典”的基本方法,引入了一切現代學科中可以用來認識“人類社會發展的具體過程”的理論和方法,其中最引人注目的是考古學的方法。

近現代科學和技術的突飛猛進,尤其是20世紀初中國考古學的產生,以文獻為史料基礎的傳統中國歷史學,受到了前所未有的挑戰。曾有以顧頡剛為首的“疑古派”及其“層累地造成的中國古史觀”一時風行于學術界,其立論之基點正是建立在對傳統史學的批判之上。平心而論,“疑古派”疑得有理,只是某些結論失之偏頗,它不恰當地、全盤地否定了中華民族的古史,因而嚴重地動搖了中華民族的自信心。以傅斯年為首的中央研究院歷史語言研究所的建立,以及其后10年內對河南殷墟連續15次的發掘,從出土的數萬片帶有文字的甲骨上,發現了其上所載殷商先王先公的世系,竟與《史記》所載基本吻合。殷商發掘的考古學成果,一方面糾正了“疑古派”們“潑洗澡水連同盆里的孩子一起倒掉”弊病,也為當時多災多難的中國找回了民族的自信,更以一門全新的、科學的歷史學理論和方法為視角,重新審視和批判舊有的傳統歷史學,使它從單純的以文獻為史料基礎的困境中走出來,構筑起一個包括傳統文獻資料、考古發掘的文物資料和民族民俗學資料及其它相關學術成果在內的全新史料系統。這個全新的史料系統使得傳統歷史學真正嬗變成為現代科學意義上的中國歷史學。

二、傳統中國音樂史史料系統的構成

中國音樂史學的史料系統,也面臨著相同的問題。盡管中國音樂史學科的建立,與一般歷史學有所不同。

中國自詡“文明禮儀之邦”,西周以來的“禮樂”觀念根深蒂固。中國音樂的地位,歷代顯赫,備受關注。古代中國卻并無系統的“音樂史”著作,僅有所謂的“正史”以及若干史料雜集中的相關內容。一部《二十四史》,于天道神祇、帝王將相、政治經濟、武功文治之林,占有著一席之地的《樂志》、《律志》,就成為中國傳統“音樂史”的主體。《呂氏春秋》的“古樂”、“音初”、“侈樂”、“大樂”、“適音”、“音律”等篇章,《國語》的“州鳩論樂”,《管子》的三分損益,《禮記·樂記》的“唯樂不可以為偽”,乃至孔、孟、墨、荀諸子的樂論等先秦音樂文獻之名篇,均不失為傳統中國音樂史史料的重要構成部分。

中國首次出現了專門的音樂史學著作,是以葉伯和的《中國音樂史》[1]上卷于1922年出版為標志。其后,有鄭覲文[2]、田邊尚雄[3]、王光祈[4]等人的3部同名著作相繼發表。在這4部著作之間,還有許之衡的《中國音樂小史》[5]、繆天瑞的《中國音樂史話》[6]、朱謙之在1925年《音樂的文學小史》[7]的基礎上于10年后又出版的《中國音樂文學史》[8]等著作出現。楊蔭瀏的《中國音樂史綱》(以下簡稱《史綱》)[9]完成于1943年年底,雖然在時間上稍晚一些,但堪為一部中國音樂史學的里程碑式的著作。從1922年到1943年的11年間,這些中國音樂史著作的出現和音樂史學家產生,是作為一門獨立的現代學科——中國音樂史學的建立時期。不過,無論是早期的葉伯和,還是到后來的楊蔭瀏;也無論他們在學術上的觀點如何,他們在史料的運用上,無一例外,主要來自于以“正史”為主干的中國古代文獻。他們研究中國音樂歷史的主要方法,均是傳統的“引經據典”。

其中的葉伯和、鄭覲文、許之衡、繆天瑞、朱謙之等人自不必說。作為一個外國人的田邊尚雄,他的《中國音樂史》以獨特的眼光和角度,論述了中國音樂的發展和變遷,以及古代中國和中、西亞的交流,近代歐洲音樂理論體系傳入對中國民族音樂世界化的影響。其史料源自于文獻者,可達95%以上。

王光祈是現代中國音樂史學的重要創建者之一。他在《少年中國運動》序言中,提出“利用西洋科學方法”整理中國古代的“禮樂”,以“喚醒我們中華民族的根本思想,完成我們的民族文化復興運動”。因此,他于德國改學音樂,1927年入柏林大學讀音樂學,并以《中國古代之歌劇》一文獲德國波恩大學博士學位。他的《中國音樂史》,用近代科學的計算法清理了中國古代的音律理論,研究了中國古代律、調的起源和演化,提出了一些較為重要的理論創見。王光祈最早系統地引進了比較音樂學的理論和方法。對于中國傳統的音樂歷史文獻,特別包括備受學者重視的歷代樂律理論資料,以全新的思想和方法,進行了整理和歸納,并廣泛比較東、西方不同的音樂文化,提出了許多開創性的見解。例如,他對當時西方流行的中國古代律學理論來源于古希臘的說法提出了質疑,又指出漢代京房等人的律學理論缺乏音樂實踐的基礎等。盡管如此,王光祈治史的基本方法,仍沿用乾嘉學派以來的引經據典、孤證不立的舊有傳統,并沒有從根本上脫離傳統歷史學的范疇。

楊蔭瀏是一位很早就認識到單純依靠文獻史料治史的局限的音樂史學家,并在其一生中始終不懈地關注音樂考古的新發現。1943年年底,他在重慶青木關國立音樂院完成了他一生中極其重要的中國音樂通史著作《中國音樂史綱》(以下簡稱《史綱》)。《史綱》的寫作,正處于條件十分艱苦的抗日戰爭時期。國立音樂院連一部《二十四史》都沒有,先生常常要外出多方借書,以應著述需要。著名的文學家、蔭瀏先生的鄰居沈從文先生每次從昆明回家,總要為他從西南聯大借來筆記、叢書等有關資料。盡管蔭瀏先生在書中已經關注并引用了當時的許多考古發掘資料和研究成果,如唐蘭的《古樂器小記》、中央研究院歷史語言研究所關于河南汲縣山彪鎮出土的編鐘的考證以及殷墟的大量發掘資料等,但是從《史綱》的內容和成書的過程不難看出,傳統的文獻史料在這部書中有著壓倒一切的地位。

他的后著《中國古代音樂史稿》[10](以下簡稱《史稿》)是先生窮一生的心血,至其晚年才完成的宏篇巨著,他已更多地吸收了自《史綱》以后的音樂考古學發現和成果。如他在研究馬王堆一號漢墓的瑟時,找出了墓葬剛被打開時尚未被擾動的瑟的照片,仔細地研究了上面弦碼擺放的規律,再根據照片上樂器和實物的比例,計算出瑟上原來瑟碼的具體位置,又根據瑟和箏定弦的一般規律,判斷出這瑟是按照五聲音階定弦的,從而揭示出瑟這種久已失傳的古樂器以及與其相關的漢代音樂文化的重要價值。又如他長期深入民間調查研究,掌握了極為豐富的民族民俗音樂方面的第一手資料,解決了翻譯姜夔樂譜的技術疑難,使700多年前姜夔創作的歌曲,成為現代人可以演唱和欣賞的鮮活音樂。

總之,《史稿》在史料的豐富和準確、史識之卓越、史德之高尚等方面,較之前人論著及其前著《史綱》,均獲得了無可懷疑的超越。尤其是在他的史料系統構成方面,取得了在考古和民俗方面很大的拓展。可以這樣來評價:《史稿》是傳統的中國音樂史學領域內迄今無人超越的頂峰之作。但在治史的方法上來看,傳統的“引經據典”仍是他最根本撰史的方法。從根本上講,《史稿》的史料形式和來源,歷史文獻仍有著絕對的優勢地位。

三、音樂考古學對傳統音樂史的沖擊

蔭瀏先生的《史稿》之后,近30年間出版的中國音樂通史類的著作達數十部之多,其中真正在學術上、理論上有所開拓者寥寥無幾,或為教學工作之需,或為應付職稱所累,應景之作居多,也未從根本上改變傳統的治史方法。但有一點重要的傾向值得注意:人們越來越關注地下的考古史料對中國音樂史學的重要作用。單純以歷史文獻構建的中國音樂史史料系統,在時至21世紀的今日,大量新的音樂考古史料接踵涌現之際,受到了深刻的質疑。

人們對這樣一些活生生的事實無法視而不見。

1977年9月,人們在湖北隨縣城郊的擂鼓墩,發現了曾侯乙墓。墓中出土的音樂文物總計達125件,一套鮮活而完整的先秦宮廷樂隊和寢宮樂隊的編制!其中的曾侯乙編鐘,一時被譽為世界第八大奇跡。[11]

在曾侯乙墓發掘以前,傳統的中國音樂史從來沒有告訴我們,先秦曾經出現過一個音樂文化如此輝煌的歷史時期,曾經產生如曾侯乙編鐘這樣氣勢恢宏的樂器。編鐘有著三層八組的巨大構造,鐘體重量超過2500公斤,加上鐘架和掛鐘構件,總用銅量達4421.48公斤。編鐘發音相當準確,音域為 ,達五個八度之廣,基本為七聲音階,中部音區十二律齊備,可以旋宮轉調,可以演奏較復雜的中外樂曲。

,達五個八度之廣,基本為七聲音階,中部音區十二律齊備,可以旋宮轉調,可以演奏較復雜的中外樂曲。

現有的中國音樂史沒有告訴我們,先秦編鐘在鑄造技術方面,不僅制作精美,花紋繁縟;還產生了“一鐘二音”的偉大科學發明,即每鐘的正、側鼓部分別可擊發出兩個樂音的雙基頻編鐘冶鑄和調律技術。這一發明的重大學術含義,決不在已有的中國古代“四大發明”之下。

現有的中國音樂史也從來沒有告訴我們,先秦時期的各國,使用著不同音律體系,而并非是漢儒所說的那一套齊整劃一的十二律和不乏種種誤解的音階名稱。因為曾侯乙編鐘的鐘體及鐘架和掛鐘構件上刻有的3700余字的錯金銘文,標明各鐘的發音屬于何律(調)的階名,并清楚地表明了這種階名與楚、周、晉、齊、申等國各律(調)的對應關系。曾侯乙編鐘銘文實為一部失傳了的先秦樂律學史,并有編鐘保存完好的音響和與其同出編磬帶有的708字銘文相互印證,更增加了這部不朽典籍的光輝。

多年來,中國音樂史上向有“古音階”、“新音階”之說。人們把《呂氏春秋·音律》中所描述的生律次序構成的音階稱為“古音階”,即半音在第四、五和第七、八級之間的七聲音階。相對于“古音階”一名,上世紀二三十年代楊蔭瀏先生在其《雅音集》中,將半音在第三、四和第七、八級之間的七聲音階定名為“新音階”。因為根據典籍的記載分析,這是一種后世新出現的音階。曾侯乙編鐘錯金銘文的確切記載,如給史學家們潑了一桶涼水:無論古音階、新音階,早已長期使用于先秦人的音樂生活中。“新音階不新”的結論讓史學家們仰天長嘆!

曾侯乙編鐘銘文的發現,導致人們對中國先秦樂律學水平認識的徹底改變。如鐘銘關于某音在不同調中稱謂的對應記敘,真實地反映了當時旋宮轉調應用的實際情形,而后世已經全然不知。又如通過對鐘銘的研究發現,現代歐洲體系的樂理中大、小、增、減等各種音程概念和八度音組概念,在曾侯乙編鐘的標音銘文中應有盡有,而且完全是中華民族獨有的表達方法。鐘銘中“變宮”一名的出現,彌補了先秦史料關于七聲音階的失載,等等。曾侯乙墓的發掘,震撼了世界,它吸引了國內外幾乎所有中國音樂史學研究者們的注意,推倒了多少專家以畢生心血換來的結論。編鐘的銘文,這部失傳了的先秦樂律學典籍,導致了先秦音樂史的徹底改寫!它還使學者深深地感覺到,數十年來逐步完善起來的整部中國音樂史,有了重新認識和估價的必要。曾侯乙墓的樂器,尤其是編鐘的出現,第一次從根本上撼動了有著顯而易見局限的、以文獻為主要史料基礎的傳統中國音樂史。

人類音樂藝術的起源,始終是所有社會學者關心的重大課題。無論是哲學家、美學家或是音樂史學家,總想弄清楚“音樂是怎樣產生的?”這一似乎永遠也弄不清楚的難題。對于音樂史學家們來說,音樂的起源問題遠比一部失傳了的先秦史,更讓人手足無措:對于遙遠的蒙昧時代,我們究竟知道多少?借助于古代的神話和傳說這根拐棍,當然是一條無須承擔風險的捷徑。“五四”以后出現的專門音樂史學著作,如葉伯和的《中國音樂史》,將中國音樂史分為4個時代,其前兩個時代分別為傳說中的黃帝時代以前的“發明時代”,以及從黃帝時代到周代的“進化時代”。其主要內容只能借助于文獻和古代神話傳說。半個多世紀中,我們的音樂史始終是柱著古代神話傳說這根拐棍前行。《呂氏春秋》記載的音樂傳說仍是音樂史早期的主要內容:

昔古朱襄氏之治天下也,多風而陽氣蓄積,萬物散解,果實不成。故士達作為五弦瑟,以來陰氣,以定群生。[12]

昔陶唐氏之始,陰多滯伏而湛積,水道壅塞,不行其原。民氣郁于而滯著,筋骨瑟縮而不達。故作為舞以宣導之。[12]

昔葛天氏之樂,三人操牛尾投足,以歌八闋。[12]

19世紀以前,人們始終把這樣的神話傳說看成是人類自己的信史。

1986年以來,河南舞陽賈湖遺址陸續發現的一批新石器時代早期的骨笛,再次從根本上撼動了建筑在這類史料上的一部中國音樂史。[13]舞陽迄今出土的骨笛總數已達30余件,考古學家們所作的C-14測定,得知骨笛距今為7800-9000年。其中14支七音孔骨笛的年代是距今8200-8600年,這些骨笛形制固定,制作規范。多數笛子的開孔處尚留存有刻劃的橫道,說明制作這些笛子,經過了認真度量和計算。[14]參見圖1。中國藝術研究院音樂研究所的鑒定和測音結果表明,舞陽賈湖骨笛已經具備了七聲音階結構,而且發音相當準確。[15]“中國八九千年前即已經使用了七聲音階”的結論,猶如一個晴天響雷震驚了音樂史學界。因為不久以前,人們的認識還停留在討論這樣的問題上:中國2000多年以前的先秦有無七聲音階?戰國末期燕國的荊軻在唱“風蕭蕭兮易水寒”時所用“變徵之聲”是否由兩河流域東傳而來?當學者們還沒有從曾侯乙墓的震懾中完全醒悟過來的時候,舞陽骨笛又將中外學者聚訟多年的嚴肅學術論題變得如同兒戲:中國既已在八九千年前使用了七聲音階,2000多年以前的戰國末期有無七聲音階的疑問自不必再談,荊軻所唱的“變徵之聲”也無須由兩河流域東傳而來。舞陽骨笛向世界宣稱,在迄今為止發現的一切史前音樂文化的物證中,舞陽骨笛無論在年代及可靠性方面,還是在藝術成就方面,都是無與倫比的。中華民族的音樂文化在史前時期已遠遠走在世界的前面。

圖1 舞陽賈湖骨笛M282:20

圖2 奉節石哨

賈湖骨笛的熱潮尚未消退,2003年四五月間,《北京晚報》、《北京晨報》又相繼報道,“奉節發現14萬年前石哨”、“三峽發現最早樂器”。報道稱,據中國藝術研究院音樂研究所研究員王子初介紹:“三峽奉節石哨的發現,可能會把人類原始音樂活動的歷史向前推至14萬年以前。”[16]

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的考古學家黃萬波等在重慶奉節天坑地縫地區發現了興隆洞古人類遺址,還找到了一個14萬年以前人們制作的石哨。中國科學院地質研究所譚明博士認為,這件標本系一小段洞穴淡水碳酸鈣沉積——石鐘乳。它的下部中央為一內壁光潔的鵝管,鵝管的開口端的兩邊有斜切石鐘乳沉積紋層的截面,其不同于自然撞擊面,更不同于自然風化面。其次,鵝管開口端周緣的磨蝕痕跡、開口一側的微凹狀態,以及從根部的渾圓變為鵝管開口端的扁圓,是由于部分沉積物被損耗掉。但這種損耗難以用自然差異風化或差異溶蝕來解釋。更重要的是,在發現這件標本的興隆洞里,文化堆積層未經擾亂過,不存在這種自然差異風化或差異溶蝕的環境。顯然,有關此器造型上非自然力因素(可以理解為人為加工因素)的一系列推斷,表明奉節石哨為當時人們利用一截帶有鵝管的石鐘乳加工而成,是目前所發現的人類最早的原始樂器。參見圖2。

奉節石哨的出現,其在中國音樂發展史上的意義是難以估量的。曾侯乙墓樂器群和舞陽賈湖骨笛的出土,導致了先秦、遠古音樂史的徹底改寫,而奉節石哨的發現,可能會把人類原始藝術活動的歷史,向前推進至14萬年以前!奉節石哨的出現,再一次對傳統的音樂史料系統提出了挑戰:人類在舊石器時代音樂生活的情形,古代的神話傳說不足為憑。文字記載的歷史,充其量也僅有3000余年,完全是鞭長莫及,奉節出土的原始樂器,這一考古實物史料,將使人類藝術史的研究闖入以往為零的禁區!

四、文獻史料的局限

值得深思的是,一部歷經半個多世紀、數代學者的嘔心瀝血構筑起來的中國音樂史,為什么在這些音樂考古學實物史料面前,竟顯得如此脆弱,如此經不起推敲?問題還是在于其史料構成的本質。

現有的中國音樂史學,是中國傳統歷史學的一個分支。它的“脆弱”,來自于中國傳統歷史學史料的先天不足。中國傳統歷史學建立在文獻史料基礎上,文獻史料的局限,也造成了中國傳統音樂史學的局限。

文獻,傳統是指載有歷史信息的重要文字資料。今已成為記錄有知識的一切載體,包括文字、圖像、符號、膠片、磁帶等的統稱。盡管如此,文字資料仍是文獻中最重要的組成部分。文字的發明,是人類社會進入文明時代的基本標志。通過文字記錄而成的文獻,是人類知識和經驗的結晶。在文字發明之前,人類記錄歷史信息和傳承知識經驗,靠的是口傳心授,言傳身教。這樣的傳承方式,只能在有限的數代人之間進行。文字的發明和使用,一下將人類傳承歷史信息和知識經驗的方式,變為永久性地、可在任意代人之間進行的方式。人類對歷史的認識,也從口頭文學性質的史詩和神話,發展成為具有相對實證意義的歷史學,這是歷史科學上一次質的飛躍。

相比中國悠久的歷史,出現文字的時間僅為最后的短短數千年。中國較為成熟的文字,當以商代甲骨文起算,至今不過3000多年。孔子曾有名言:“夏禮吾能言之,杞不足征也;殷禮吾能言之,宋不足征也。文獻不足故也。足,則吾能征之矣!”[17]孔子時代尚且如此,其前更無文獻可征,何來用文字記載的歷史?所以,中國較為可信的朝代更替,僅在西周共和以后,之前則基本上是一筆充斥著神話和傳說的糊涂賬。以今天科學的眼光,分析中國自有文字以來形成的一部音樂史,已遠遠跟不上時代的要求。單一以文獻為史料為基礎的傳統音樂史學,顯現了其諸多的局限。這種局限,已不僅僅在中國音樂史學難以建立其文字發明之前的遠古階段。即便是在出現了文獻的傳承之后,由于文獻自身性質上存在的不足,顯現了傳統音樂史學的局限。

如,千萬年來人類的社會音樂生活,涉及到方方面面的歷史信息,車無載斗無量。即使是有了成熟文字的時代,又如何是文字可以記錄得下來的?人類的知識和歷史的信息被人們用文字的形式記錄下來的,永遠只能是微乎其微的一部分。

其次,有幸被人們記錄下來的歷史文獻,面對中國悠久的歷史,勝王敗寇的朝代興替,兵戎戰火的種種劫難,也難以以完整的面貌留存至今。很難說歷史上秦始皇“焚書坑儒”時究竟焚毀了多少圖書,單從曾侯乙編鐘上的銘文內容來看,我們今天對先秦樂律理論的了解只是經漢儒之手保留下來的少得可憐的、幾乎完全變了形的東西。公元前5年,劉向父子把天祿閣、石渠閣等漢朝國家藏書進行了一次大清理,共得書13269卷。這是最早見到的中國古典文獻的積聚數字。至西晉,荀勖對秘閣藏書做了一次整理,共得書29945卷,比西漢時的國家藏書增加了一倍以上。可是在經歷了西晉末年的戰亂以后,東晉的李充再次整理國家藏書時,僅殘存3014卷![18]在中國歷史上,文獻的積聚和傳承經歷了不止一次的浩劫。

其三,人是社會性的動物,人類中的任何一個個體,不能不受到當時社會的種種制約。歷史上樂官的意志,往往被當政者所左右,這種情形在所謂的正史中不乏其例。如隋代初年,隋文帝采用了何妥的荒唐主張,確立了只用黃鐘一宮的制度。我們不能憑《隋書·音樂志》的記載,判定隋代的音樂只有黃鐘一宮。因為即使是在隋文帝實行了只用黃鐘一宮制度的當時,也曾有樂工在正式的宮廷雅樂中有意改奏蕤賓之宮的事例。更不用說在真正的音樂藝術活動中,只用黃鐘一宮的制度是不可能實現的。

其四,撰史的文人中,那些既懂得樂律理論、又有音樂實踐的就像鳳毛麟角。他們對音樂往往是一知半解,假充知樂的人居多。靠這些文人記錄下來的史料中,片面的、被歪曲了的內容比比皆是,而涉及到音樂本體的技術理論則更是如此。中國卷帙浩繁的二十四史,其《樂志》、《律志》,有多少是記載音樂技術理論問題的?有多少是研究樂器制作、樂隊編配的?又有多少是談論真正屬于音樂藝術本體的?按照儒家的道器觀,這些不是“道”而是“器”,是匠人賤工之學,士大夫們是不屑一顧的!

其五,正史所記載的內容主要著眼于宮廷中的音樂活動,對于更為廣泛的社會中、下層的音樂生活極少涉及。翻開任何一篇《音樂志》、《禮樂志》,滿眼都是帝王和達官顯貴們的音樂事跡,即可證明這一點。

文獻史料的先天不足已躍然紙上:試想,一部單純建立在音樂文獻史料基礎上的中國傳統音樂史學,能適應科學時代的要求嗎?

五、音樂考古在現代音樂史史料系統重構中的意義

2004年4月至2005年6月間,南京博物院考古研究所和江蘇省無錫市錫山區文物管理委員會組成的考古隊對鴻山鎮開發區范圍內的古代墓葬、遺址進行了搶救性考古發掘。發掘了戰國時期的越國貴族墓葬7座,出土樂器達400件。[19]可以說,鴻山越墓大量樂器的出土,既是越文化考古史上一次空前大發現,同時也是中國音樂史上的一次空前大發現。

鴻山越國貴族墓出土樂器有甬鐘、镈鐘、磬、錞于、環首鉦、編句鑃、越系圓編鐘、缶、鼓座等。其中甬鐘、編鎛、編磬等,是中原“樂懸”制度中有代表性的樂器,其與中原所出同類樂器在器形上相差無幾。而墓中出土錞于、環首鉦、編句鑃、越系圓編鐘、缶、鼓座等,則為越族樂器,體現了鮮明越文化特點。錞于、環首鉦、缶、鼓座等雖然同見于中原及楚、巴等文化,但鴻山所出均為越系樂器,造型、紋飾等風格完全不同于中原及楚、巴等文化所出。例如鼓,為各民族普遍使用的樂器。《越絕書》有“范蠡左手持鼓,右手操枹而鼓之”[20]的記載;《吳越春秋》也載“(句踐)列鼓而鳴之。軍行成陣”[21],都提到了越國的鼓的使用。這次鴻山墓所出土的鼓座,上有6條雙頭蛇或9條盤蛇的堆塑,明顯地反映出具有越人圖騰意義的紋飾象征。又如缶,作為樂器在中原文獻中多有述及,主要源自《史記·廉頗藺相如列傳》,記載藺相如請秦王擊奏盆缶以相娛樂、不辱使命的故事。《史記·李斯列傳》說擊甕叩缶是真秦之聲,但缶本身僅是日常生活所使用的容器,故在以往的考古發掘中,缶從未以明確樂器的形式出土。鴻山出土的缶,其與清一色的樂器同置壁龕中,體現了其明確的樂器性質,也表明了越人對缶的樂器觀念。

越系圓鐘和編句鑃則是越族所特有的樂器,罕用于其他民族。越系圓鐘于文獻失載,此器有懸鈕,無舌,可見其演奏方式為懸掛擊奏,越系圓鐘在以前越墓的發掘中也常見到,如紹興、慈溪、余杭的越國貴族墓中均曾有發現,說明了此器在越文化區使用的普遍性。編句鑃也是典型的越族樂器。春秋吳國的民族基礎同為越,故以往在吳國的考古發掘中也屢有發現。參見圖3、圖4。

圖3 鴻山越國貴族墓出土的編句鑃

圖4 鴻山越國貴族墓出土的越系圓編鐘

鴻山音樂考古發現的重大的意義在于,它提出了又一個中國音樂史上的重大而又嚴肅的問題:今日所謂的“中國音樂史”,實際上僅是“中原音樂史”。“中國”者,中原也。先秦時期世世代代生活在整個長江以南今日大半個中國的百越眾多民族,歷來被排斥在“中國”、“中原”之外!“中國音樂史”之“中”,自然沒有越人的一席之地。傳統的中國歷史和中國音樂史,充其量只能是一部“中原史”。

中國版圖洋洋960萬平方公里,從白雪皚皚的東北長白山麓,到蒼涼浩瀚的西北塔克拉瑪干大沙漠;從有“世界屋脊”之譽的喜馬拉雅山,到西南郁郁蔥蔥的漓江山水,嶺南風光,歷史上被稱為“東夷”、“西戎”、“南蠻”、“北狄”的先民,均非中華族類。通觀2000余年的一部中國通史,皆聚焦于“中原”核心區域,皆以中國古來的歷史文獻為史料基礎。而中國先秦以來留下的歷史文獻,實質是稍有一些《楚辭》點綴的中原文獻。至晚至戰國末期、秦滅六國之后,統一文字,統一律(不是刑律,是樂律)、度、量、衡,結束了東周以來數百年的頻仍戰亂,實現了中央集權的一統天下。秦始皇的“焚書坑儒”,是實行這種強硬政治在文化上的集中體現。他焚的是六國的書,包括文字、制度和歷史;坑的是六國有文化的讀書人,即各國掌握文字、制度及歷史的職官和學者。而“六國”者,所含除中原諸國之外,囊括了所謂“蠻”、“狄”、“夷”、“戎”等廣大周邊民族。它們的文化,包括文字、制度和歷史典籍,幾乎被消滅殆盡。秦火以后,雖經漢儒的幾番努力,從中央到地方、官府到民間,可讀、可傳的典籍中,幾乎再難見到“中原”之外的文獻資料。很難說歷史上秦始皇在“焚書坑儒”時究竟焚毀了多少與音樂相關的圖書,單從出土的曾侯乙編鐘上的銘文內容來看,我們今天對先秦樂律理論的了解,幾乎90%以上都是空白的和謬誤的。試想,經漢晉儒生之手保留下來的少得可憐、充滿謬誤而又排斥了生活在大半個中國版圖內各民族的典籍,僅以中原文獻為史料基礎,由此“引經據典”而成的中國音樂史,如何能成為一部客觀的、科學的中國音樂史!

所以,鴻山越墓的音樂考古發現,首次在人們面前展示了先秦時期江南越人的宮廷禮樂真實面貌,包括越國貴族用樂規范,樂器的類別、造型、結構和組合,為研究先秦越人用樂制度和習俗,進一步探索其與西周以來實行的禮樂制度的關系,提供了全新的材料!對于研究東周時期越國樂器的種類與組合乃至越國的禮樂制度,均有著重要意義。更重要的是,它對傳統的中國音樂史所提出的質疑:先秦“中原音樂史”的觀念,完全是一種歷史的誤會!今日的中國,應該是歷史上共同組成華夏的各族人民的中國,今日的中國音樂史,也應該是共同組成華夏的各族人民的音樂史。填補先秦音樂史中百越音樂文化的空白,雖是一個小小的開端,但卻是當代中國音樂史學家們重大的歷史職責所在。鴻山音樂考古史料的歷史價值,對中國音樂史料系統的重構問題,又一次提出了嚴峻的挑戰。

當代中國音樂史學的史料重構,已是刻不容緩。請看中國音樂考古的最新發現:

1993年至1997年間,河南新鄭中國銀行建筑工地的考古發掘連續取得了重大成果,出土了大批先秦樂器。包括11套編鐘,總數達254件,可稱中國音樂考古方面又一次空前大發現。這些編鐘保留了較好的音樂音響性能,為認識春秋鄭國的音律制度乃至整個先秦時期的音樂技術理論和實踐以及社會音樂生活面貌,提供了重要而可靠的實證。[22]

1997年,河南省考古研究所發掘了鹿邑縣太清宮遺址長子口墓。墓中出土了3000年前的骨排簫,把這種中國音樂史上重要吹管樂器流行的時代,至少提前到商代晚期。[23]參見圖5。

1999年6月,山東章丘洛莊漢墓及數十個大型祭祀陪葬坑被發現。其中的14號坑為專門的樂器坑,出土了編鐘、編磬等珍貴樂器總數達149件,是中國音樂考古出土樂器最多的一次。也為文獻失載的西漢早期國家禮樂制度提供了一個不可多得的實例。[24]參見圖6。

圖5 鹿邑長子口墓商代骨排簫的出土

圖6 洛莊漢墓出土的編鐘

2002年4月,河南省平頂山市葉縣舊縣村4號墓因被盜掘而發現,保存了一批較為完整的樂器。其中最為引人注目的當數總數達37件的大型編鐘,論其規模僅次于曾侯乙編鐘;論其時代,則至少要比曾侯乙編鐘早出百余年之久,有著曾侯乙編鐘所不能替代的價值。[25]為西周以來的禮樂制度、中國青銅樂鐘的發展歷史,鏈上了缺失的一環,參見圖7。

1996年,新疆且末縣扎滾魯克地區首次發現了3件公元前5世紀左右的木質箜篌,把以往僅能在公元4世紀以后的圖像上看到的這種來自西亞兩河流域的樂器,轉為實物的證據。2003年,在新疆鄯善洋海墓地又發現了3件公元前7世紀前后的箜篌,再次把這種樂器的東漸歷史推前了兩個世紀。[26]參見圖8。

圖7 河南省平頂山市葉縣舊縣村4號墓編鐘

圖8 新疆鄯善洋海墓地箜篌

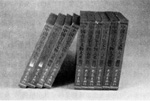

正在陸續推出的《中國音樂文物大系》,已經出版了湖北、北京、陜西、天津、江蘇、上海、四川、河南、甘肅、新疆、山西、山東、湖南、內蒙古、河北、江西、續河南、廣東和福建等19個省卷,總共收錄了文字及數據資料近380萬言,各種圖片萬余幅,參見圖9、圖10。考古發現的和傳世的各種古代樂器舞具,反映音樂內容的器皿飾繪、磚雕石刻、紙帛繪畫、俑人泥塑、洞窟壁畫、書譜經卷等,從約10000年前的新石器時代直到清代末期,其中不乏歷見著錄的傳世名器,也不乏聞名于世的重大考古發現,更多的是以往鮮為人知的文物,在該書中第一次集中性地面世。隨著這部中國音樂文物資料總集的問世,越來越多的音樂史疑案有望澄清,越來越多的歷史失落的音樂史實有望填補。

圖9 《中國音樂文物大系》之一部

圖10 《中國音樂文物大系·湖北卷》

中國音樂史的史料系統,今天已經到了徹底更新的前夜。毋庸置疑,音樂考古學上所獲得的實物史料,應成為這個系統中的重要構成部分。甚至,在文字發明之前的中國音樂史的早期,它占有更大的比重:在歷史文獻匱乏的遠古,考古實物史料可能是古人社會音樂生活唯一的直接證據。

六、余論

前文提及,作為現代科學的歷史學,其史料系統除了應包括文獻的、考古的(文物和遺跡)資料之外,還應包括民族民俗的(特定人群的社會結構、意識形態和習俗等)資料。在賈湖骨笛發現后不久,曾有一澳大利亞民族音樂學者來中國藝術研究院音樂研究所講學,所講內容是介紹澳洲土著居民的音樂。他出示了一個由龜殼內裝一些玉米粒做成的搖響器,龜的頭和頸被拉直并插入木棍,用樹皮纏緊成把,執把搖晃,嘩啷作響。據說這是澳洲土著居民中的巫師樂舞作法時所用的法器。有意思的是,在河南賈湖遺址中,正有不少與骨笛同時出土、內裝小石子的龜甲,而考古工作者不明所用,參見圖11。澳洲土著巫師的法器為賈湖龜甲提供了一個絕妙的、恰如其分的注解。可見,民族民俗(社會結構、意識形態和習俗等)方面的社會學資料,也應該納入研究音樂史的史料系統。只是,相對文獻的、考古的(文物和遺跡)史料來說,這一類史料往往具有更大的間接性。在很大的程度上,今日對處在不同社會發展階段的民族所作的調查獲得的民族民俗學資料,對于作為一門實證性學科的歷史學來說,其更大的意義在于,其作為一種“活化石”式的標本,在認識古代社會音樂生活方面,用作逆向推論和參考。

圖11 賈湖遺址中與骨笛同時出土的龜甲搖響器

前述蔭瀏先生長期堅持學習古琴、琵琶和簫笛的演奏和昆曲的演唱,深入民間進行調查研究,掌握了民族民俗音樂方面極為豐富的第一手資料。例如對古老的昆曲、北京智化寺音樂、西安鼓樂、湖南瀏陽古樂、河北定縣子位村民間吹鼓樂、蘇南十番鼓曲以及瞎子阿炳的民間器樂曲等的搶救和發掘,使他積淀了深厚的基礎,使他更善于通過這些存活著的傳統音樂與古代音樂文獻直接或潛在的聯系,大大拓展《史稿》的史料系統。蔭瀏先生從五臺山僧寺流傳的宋時樂譜中,找到了辨認姜夔字譜的新的線索;又從年代久遠的民間西安鼓樂的樂譜中,發現了其和宋人字譜的淵源關系,解決了翻譯姜夔樂譜的技術疑難。他還從當地民間藝人的生動演奏中,進一步領會了這種樂譜的實際運用方法,獲得了明晰解讀700多年前姜夔創作歌曲字譜的鑰匙,是民族民俗資料直接作為中國音樂史料的典型例證。[27]黃翔鵬先生多年來致力于唐宋樂調理論的譯解,在“燕樂二十八調”理論的研究方面,取得了很大的成果。他的主要方法,就是認定了“傳統是一條河流”這樣的信念:金沙江是長江的源頭,不管長江水流到哪里,永遠含有金沙江水的成分。今天民間存活的音樂,歷經千萬年的傳承和錘煉,它們也同長江水一樣,永遠含有古代音樂的成分。[28]從今樂(今天民間存活的音樂)入手研究古樂,也永遠是一條值得重視的渠道。

于此篇幅所限,民族、民俗方面的社會學史料的問題,容另文再做詳議。總之,中國音樂史學發展到今天,其史料系統的重構,已是勢在必行。目前,音樂考古學史料將在史料重構之中,更值得音樂史學家們的關注。

【參考文獻】

[1]葉伯和.中國音樂史:上卷[M].成都:昌福公司,1922.上世紀80年代下卷被發現,發表于《音樂探索》1988年第一期.

[2]鄭覲文.中國音樂史[M].大同樂會本.1928.

[3][日]田邊尚雄.中國音樂史[M].陳清泉譯.商務印書館,1937.

[4]王光祈.中國音樂史[M].中華百科叢書本.中華書局,1941.

[5]許之衡.中國音樂小史[M].萬有文庫本.商務印書館,1934.

[6]繆天瑞.中國音樂史話[M].上海:良友圖書印刷公司,1932.

[7]朱謙之.音樂的文學小史[M].泰東圖書局,1925.

[8]朱謙之.中國音樂文學史[M].商務印書館,1935.

[9]楊蔭瀏.中國音樂史綱[M].油印本.1944;楊蔭瀏.中國音樂史綱[M].上海:萬葉書店,1952.

[10]楊蔭瀏.中國古代音樂史稿[M].北京:人民音樂出版社,1981.

[11]王子初.中國音樂文物大系:湖北卷[M].河南:大象出版社,1996.

[12]呂氏春秋:仲夏季:古樂[M].上海:上海書店,1976.

[13]河南省文物考古研究所.舞陽賈湖[M].北京:科學出版社,1999.

[14]王子初.中國音樂考古學[M].福州:福建教育出版社,2003.

[15]黃翔鵬.舞陽賈湖骨笛的測音研究[J].文物,1989(1):15-17.

[16]奉節發現14萬年前石哨[N].北京晚報,2003-4-1(4);三峽發現最早樂器[N].北京晨報.2003-5-23(4).

[17]論語:八佾[M].十三經注疏本.中華書局,1980:2466.

[18]吳小如,吳同賓.中國文史工具資料書舉要[M].中華書局,1982.

[19]南京博物院,江蘇省考古研究所,無錫市錫山區文物管理委員會.鴻山越墓發掘報告[M].北京:文物出版社,2007;王子初.鴻山樂器五說[J].中國歷史文物,2009(5):18-35.

[20]袁康.越絕書.上海:上海古籍出版社,1985.

[21]趙曄.吳越春秋.南京:江蘇古籍出版社,1999.

[22]王子初.新鄭東周祭祀遺址1、4號坑編鐘的音樂學研究[J].文物,2005(10):81-91;河南省文物考古研究所.新鄭鄭國祭祀遺址[M].河南:大象出版社,2006.

[23]河南省文物考古研究所,周口市文化局.鹿邑太清宮長子口墓[M].鄭州:中州古籍出版社,2000.

[24]王子初.洛莊漢墓出土樂器述略[J].中國歷史文物,2002(4):4-15.

[25]平頂山市文物管理局,葉縣文化局.河南葉縣舊縣四號春秋墓發掘簡報[J].文物,2007(9):4-37;王子初,邵小潔.葉縣舊縣4號墓編鐘的音律分析[J].音樂研究,2008(4):22-33.

[26]王子初.且末扎滾魯克箜篌的形制結構及其復原研究[J].文物,1999(7):50-60.

[27]華蔚芳,伍雍宜.楊蔭瀏評傳[M]//中國民族音樂學會.中國音樂學一代宗師楊蔭瀏:紀念集.臺北:內部資料,1992.

[28]黃翔鵬.傳統是一條河流[M].北京:人民音樂出版社,1990.